LA COMMUNE DE MAILLE (85)

|

L'aqueduc

de Maillé : Il permet à la Jeune Autize (marais mouillé), dont les eaux s’évacuent vers la Sèvre Niortaise, de croiser le Canal de Vix (marais desséché) sans s’y déverser. Le canal de Vix passe sous la Jeune Autize. Sa construction a débuté en 1664. |

Je vous propose de découvrir:

- l'histoire de la commune de Maillé

- la liste des maires de Maillé

Sources :

- Article des Archives de la Vendée sur la construction de l'aqueduc de Maillé : commentaire historique

- Article des Archives de la Vendée sur la construction de l'aqueduc de Maillé (transcription de l'acte notarié du 1er avril 1664)

- Acte notarié de construction du 1er avril 1664

L'HISTOIRE DE MAILLÉ (85)

Située au sud-est de la Vendée, dans le canton de Maillezais, arrondissementde Fontenay-le-Comte, au confluent de l'Autise et de la Sèvre Niortaise, Maillé, du latin "Malleacum" (mauvaises eaux) est unecommune agricole et ouvrière de 707 habitants, dont l'origine et l'occupation sont attestées par de nombreuses découvertesarchéologiques: silex taillés, haches de bronze, poteries romaines et gallo-romaines.

A l'époque celtique, la contrée était peuplée par les Pictons, organisés entribus. En 412, des Scythes venus du sud de la Russie, s'établissent sur les rives de "Lacus Duorum Corvorum" ou Lacdes deux corbeaux, partie orientale du Golfe des Pictons. Ils donnent naissance aux Colliberts, littéralement hommes libres du col, dela tête, population de pêcheurs et chasseurs affranchis aux rudes manières et au culte des éléments naturelsles entourant, notamment celui de la pluie.

L'occupation romaine laisse quelques traces: poteries du IIème Siècle et monnaies. C'est ledébut des défrichements des terres de la plaine.

Vers 450, Saint Pient, 25ème évêque de Poitiers, évangélisant lacontrée, est jeté par une tempête au Port de la Pichonnière, où il érige une chapelle qui,agrandie au XIIème Siècle, devient une étape sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle avant d'êtrebrûlée aux guerre de Religion. Des fouilles récentes ont permis de découvrir une nécropoleavec sarcophages, une partie des fondations de la chapelle ainsi qu'un intéressant mobilier archéologique, s'étalant duVIème au XVIIème Siècle.

Après l'invasion Normande et ses incursions dévastatrices du IXème et Xème Siècle, leMoyen Age donne une expansion à Maillé, grâce à son port actuel placé sur le cours de la SèvreNiortaise par où transitent les récoltes de la plaine entre Niort et Marans.

Au XIème Siècle, Guillaume V de Poitiers érige au bourg de Saint-Nicolas un prieuré,aujourd'hui disparu, dépendant de la puissante abbaye bénédictine de Maillezais.

Mais la grande oeuvre du Moyen Age demeure le début de l'assèchement des marais conquis sur la mer,auxquels participent activement tous les autochtones sous la conduite éclairée des religieux des abbayes voisines. Ces travauxs'achèveront au XVIIème Siècle.

Les guerres de Religion mettent à mal la

région, tout au cours du XVIème Siècle.Protestants et

Catholiques occupent tour à tour l'île de Maillezais qu'ils

saccagent, pillent, désorganisant toute vieéconomique.

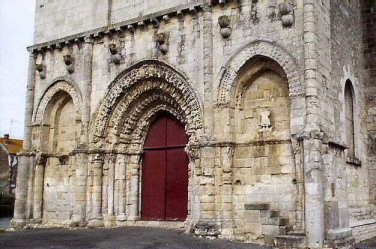

L'église Notre-Dame de Maillé, construite au XIIème

Siècle est l'une des victimes de cesexactions. Seul le magnifique

porche, riche de symbolisme, nous est parvenu pratiquement intact. Le

reste de l'édifice futremanié au XVème puis au XIXème

Siècle.

|

L'église Notre-Dame de Maillé |

Au cours des guerres de Religion, Agrippa d'Aubigné, ami de Henri IV est nommé Gouverneur deMaillezais. Il édifie au Dognon, en plein coeur du marais, sur un îlot déjà fortifié, une forteresseréputée imprenable. De là, tout en rançonnant pour sa survie le trafic fluvial s'exerçantsur la Sèvre, il fait de cette place forte, le lieu de ses méditations qui lui inspirent son Histoire Universelle et lesTragiques qu'il imprime. Une édition des Tragiques est imprimée clandestinement à Maillé, en 1616.Richelieu fait acheter le Dognon, et le démantelle prenant ainsi une revanche politique, religieuse et militaire sur cetintégriste de la Foi protestante...

La Révolution n'a aucune emprise sur la population réfractaire à toutes les idées...

Maillé donne cependant son martyr, le curé Joseph Herbert, guillotiné à La Rochelle le 5septembre 1793.

L'Empire est admis avec bien des réserves... Nombreux sont alors les maraîchins qui, fuyant la conscription,se retirent dans les roselières des marais pour échapper aux interminables guerres napoléoniennes avec lacomplicité des autorités locales et de la population.

L'époque moderne tournée vers l'économie rurale se développe autour de deux grandsaxes. Le premier autour de l'élevage et des cultures maraîchères, le second, grâce à l'abondancedes peupliers, vers l'industrie par la création d'une entreprise d'emballages légers-caisserie, employant une main d'oeuvreimportante pour la démographie et l'économie locale.

Riche de son passé historique, Maillé offre aujourd'hui le calme et la beauté de ses maraisboisés et verdoyants enserrés par les innombrables fossés, conches, rigoles et rivières. C'est le paradisdes oiseaux et des poissons...

Son antique et curieuse fontaine ferrugineuse et son Aqueduc construit sur pilotis au XVIIème Siècle ravirontles amateurs de pittoresque, découvrant au hasard de leurs promenades sur les digues et halages, une faune et une flore, fragiles,caractéristique de ces marais inondables l'hiver aux fortes crues de la Sèvre et des deux Autises. C'est alors uneféerie de couleurs pastel et l'immensité des eaux changeantes. C'est aussi l'éternel combat de l'homme sur leséléments qu'il lui faut maîtriser...

Depuis une dizaine d'années, Maillé, s'ouvre au

tourisme et se dote des structures nécessaires pourfaire

découvrir et aimer son pays et ses hommes...

Le Port de Maillé

Source :

Le texte provient d'un document d'un présentoir de la mairie de

Maillé. J'y ai rajouté les photographies.

Vous trouverez ci-dessous la liste des maires de la commune de

Maillé depuis la révolution françaisejusqu'à 1989.

Cette liste est recopiée d'un tableau situé dans la salle des

mariages de la commune de Maillé.

| Nom et Prénom du maire | Début | Fin | |

| SIMONNEAU | 11 septembre 1792 | - | 18 octobre 1792 |

| ROY Barthelemy | 1792 | - | 1794 |

| CHARTIER | 1794 | - | 1797 |

| GRATEAU François | 1797 | - | 1797 |

| SIMONNEAU Louis | 1797 | - | 1798 |

| CAILLAUD Jean | 1798 | - | 1800 |

| CHARTIER | 1800 | - | 1806 |

| SIMONNEAU François | 1806 | - | 1814 |

| RISTORD Pierre | 1814 | - | 1831 |

| SIMONNEAU Jean | 1831 | - | 1848 |

| SIMONNEAU Louis | 1848 | - | 1848 |

| LAURENT Jean | 1848 | - | 1870 |

| MOUSSAUD Jean | 1870 | - | 1870 |

| SIMONNEAU Jean | 1870 | - | 1888 |

| PIERCEAU Xavier | 1888 | - | 1892 |

| MOUSSEAU Jean | 1892 | - | 1896 |

| SIMONNEAU Théophile | 1896 | - | 1904 |

| LAURENT Jean | 1904 | - | 1919 |

| SIMONNEAU Maximin | 1919 | - | 1924 |

| LUCAS Auguste | 1924 | - | 1925 |

| LAURENT Jean | 1925 | - | 1935 |

| BABIN Baptiste | 1935 | - | 1949 |

| GOUSSEAU Marcel | 1949 | - | 1971 |

| BABIN Baptiste | 1971 | - | 1972 |

| MASSE Léon | 1972 | - | 1989 |